Der Forum Rathenau e.V. war in diesem Jahr mit dem CarbonCycleCultureClub (C4) zum Thema „Zirkuläres Bauen – Wie werden nachhaltige Materialien wie Japanischer Staudenknöterich, Moos, Hanf und Lehm marktfähig?“ zu Gast auf dem Silbersalz Festival sowie mit einem Stand und einem Workshop auf dem Markt der Wissenschaften in der ehemaligen Galeria Kaufhof präsent. Unter dem Motto „Es funkt!“ war das 8. Silbersalz Science & Media Festival insgesamt ein großer Erfolg und konnte 45.000 Besucher:innen begeistern mit einem vielfältigen Programm zwischen Wissenschaft, Kunst und Gesellschaft. Auch im kommenden Jahr, wenn das Festival vom 28. Oktober bis 1. November 2026 stattfinden wird, wird der Forum Rathenau wieder mit dem Thema Bauwende vertreten sein.

Vor 100 Jahren zog das Bauhaus von Weimar nach Dessau: Von September 2025 bis Dezember 2026 feiert die Stiftung Bauhaus Dessau dieses Jubiläum unter dem Motto „An die Substanz“. Es geht um die Rolle von Gestaltung und Architektur auf materieller, wirtschaftlicher, technologischer und gesellschaftlicher Ebene.

Dr. Barbara Steiner, Direktorin des Bauhaus Dessau, sagte beim C4: „So ein Jubiläum hat Vor- und Nachteile, aber man kann es in jedem Fall gut nutzen.“ Wenn es etwas rein Repräsentatives werde und man sich auf die Schulter klopfe, wie großartig man einmal war (nämlich vor 100 Jahren), dann sei es möglicherweise nicht ausreichend. Wenn man aber sage: Da gibt es enorm viel Aufmerksamkeit und damit Sichtbarkeit, können wir das nicht einsetzen im Sinne eines Werkzeugs für genau diese Anliegen?, dann sei das ein Vorteil. Ein Projekt unter vielen sei: Das Bauhaus Dessau schaue aus der Gegenwart in die Vergangenheit und richte den Blick dabei auch auf die Materialitäten der Moderne des frühen 20. Jahrhunderts. Das Bauhausgebäude sei ein Ausdruck dessen, so Steiner. Es sei ein materieller Ausdruck von Fortschritt und auch einer Technologie- und Zukunftsgläubigkeit. Aus heutiger Perspektive müsse man sagen: „Ja, da ist aber einiges dazwischen passiert und wir schauen jetzt anders darauf, und das eine oder andere sollten wir so nicht mehr machen“.

Beim Denk- und Diskussionsformat C4 des Forum Rathenau standen in Anlehnung an dieses Jubiläumsmotto Materialinnovationen im Kontext der Bauwende im Fokus.

Das Reallabor ZEKIWA Zeitz RZZ erprobt diese und mehr Transformation konkret vor Ort: Auf einem Industriedenkmal entsteht ein Modellquartier, das klimagerechtes, zirkuläres und inklusives Bauen in die Realität umsetzt. Der multidisziplinäre Projektverbund reaktiviert das ehemalige ZEKIWA-Areal und vernetzt es mit dem europäischen Kontext. Das Neue Europäische Bauhaus verbindet Nachhaltigkeit, Ästhetik und Teilhabe. Genau diese Prinzipien werden im Reallabor ZEKIWA Zeitz lebendig: Materialien und Prozesse werden zirkulär gedacht, Gestaltung und Ästhetik aktiv mit einbezogen – und die Stadtgesellschaft aktiv am Prozess beteiligt.

Martin Wiesner, Gastprofessor für FB4 DESIGN und Lehrkraft für CAD an der Hochschule Anhalt, stellte in seinem Impuls vor, wie Abfälle zu Baumaterial werden können: „Ein Thema, das mir selbst sehr am Herzen liegt, und es ist natürlich eingebettet in das NEB-Projekt, über das wir gerade schon gesprochen haben“, sagte er. Als Baumaterial eigne sich beispielsweise Weizenspreu, die aufgrund eines neuen Ernteverfahrens in Sachsen-Anhalt anfällt, entwickelt durch einen leichteren, günstigeren, weniger den Boden belastenden Mähdrescher. Die Spreu werde mit Temperatur und Druck so zusammengepresst, dass es eine feste, dichte Platte ergibt. Das sei sehr kostengünstig, also erfülle es auch die soziale Komponente. Außerdem sei die Platte komplett recyclingfähig auf mehrere Arten. Sie ist ungiftig und man könne sie kompostieren. Das gleiche gelinge auch mit dem japanischen Staudenknöterich, einer invasiven Art, die regionale Ökosysteme zerstört und deshalb entfernt wird. Man würde sie standardmäßig verbrennen. Aber durch das Verbrennen werde natürlich das komplette CO₂ frei, erläutert Wiesner. Speichern könne man es dagegen, wenn es wiederum in eine Möbelbauplatte verpresst werde. Es habe ähnliche Eigenschaften wie die Weizenspreu. Das heißt, man kann es auch unter Temperatur und Druck pressen und bekommt dann auch eine Platte.

In der anschließenden Diskussion wurden weitere nachhaltige Baumaterialien vorgestellt und unter den Gesichtspunkten CO₂-Neutralität und Kreislauffähigkeit diskutiert.

Dr. Franziska Knoll, Projektleiterin von GOLEHM, Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Sachsen-Anhalt sagte sie verstehe nicht, weshalb eine Bauweise, die angewendet wurde, seit man in Sachsen-Anhalt sesshaft ist, nun nicht mehr angewendet werden dürfe. Denn seit in den 50er Jahren der Beton Einzug erhalten habe, seien die entsprechenden Normen für den Lehm abgeschafft worden. „Wir betreiben eigentlich hauptsächlich Grundlagenforschung, um diese Normen wieder neu an den Start zu bringen“, sagte Franziska Knoll. Das sei nun gelungen: Die erste DIN ist jetzt tatsächlich raus, man kann wieder Gebäudeklasse 4 (13 Meter hoch) Lehmmauerwerk bauen. Leider fehlten noch solche Sachen wie der Feuersicherheitsnachweis und all solche Dinge. Aber, auch in Halle, könne Lehm nun wieder als Sackware im Baumarkt erstanden werden.

Jörg-Michael Bunzel, Geschäftsbereichsleiter Technology Engineering Development (TED) und Prokurist der MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH, berichtete dass die Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung mit circa 50 Prozent Entsorger aller mit mitteldeutscher Braunkohle befeuerten Kraftwerke ist. Das heißt, sie ist direkt betroffen vom Kohleausstieg. Bei der Kohleverstromung in der Rauchgasreinigung fallen außerdem mindestens 50 Prozent des Bedarfes an Gips in Deutschland an, sprich REA-Gips. Das sei für das Unternehmen der Auslöser gewesen vor elf Jahren als erste deutsche Firma mit einer Gipsrecyclinganlage an den Start zu gehen. Heute recycelt die MUEG jährlich 60.000 Tonnen und stellt zirka 50.000 Tonnen Gips her: RC-Gips (CASUBASE) in zwei Korngrößen, der zu 100 Prozent zurück in die Gipskartonplatte geht. Die MUEG beliefert Gipswerke, die diesen Recyclinggips einsetzen, wieder kalzinieren und in erster Linie Gipskartonplatten oder Gipsfaserplatten herstellen.

„Ich bin von Hause aus Bergmann, ich komme aus dem Braunkohlenbergbau, mein Abbaugebiet sind jetzt die Häuser“, erläuterte Jörg-Michael Bunzel beim C4. „Das ist unsere Rohstoffquelle. Wenn wir einen Abfall bekommen, das ist unsere Herangehensweise, gucken wir erst mal: Was ist da an Rohstoff drin? Denn in dem Abfall ist ja der Rohstoff der Vergangenheit enthalten.“

Stephan Leissle von der Behnisch Architekten GbR, München, ist einer der Architekten des „Educational Campus Halle“. Er sagte zur Kreislaufwirtschaft: „Wir nähern uns dieser Thematik jetzt weniger von der Entwicklung von Produkten, sondern eigentlich eher von der Fragestellung her, wie können wir als Architekten, wie können wir als Planer bestehende Strukturen nutzen oder Strukturen schaffen, die lang anhaltend sind, und dadurch eigentlich eine Nachhaltigkeit erreichen?“ Das bedeute, dass die Tragstruktur des Hauses, aber auch die Grundrissstruktur eines Hauses, so angelegt ist, dass sie nicht nur diese Nutzung, für sie geplant ist, beinhalten kann, sondern dass die im Fall einer Änderung so angepasst werden kann, dass nicht das gesamte Haus oder nicht die ganze Primärstruktur komplett zurückgebaut und neu geschaffen werden muss, sondern sie so robust oder so flexibel ist, dass es eben auch später für Zwecke, die man vielleicht zur Planungszeit noch gar nicht weiß, genutzt werden kann.

Das Campushaus in Halle, bei der die Ausgangslage ja die ist, dass man für das ehemalige Studentenwohnheim Hochhaus leider keine andere Verwertung finden konnte, als es zurückzubauen – das sei zumindest die Aufgabenstellung gewesen – um dort dieses neue außerschulische Bildungszentrum zu bauen, das natürlich viel kleiner ist als dieses jetzige Hochhaus, sei die Herangehensweise folgende gewesen: Die Architekten hätten sich und auch dem Bauherrn die Frage gestellt: Wenn wir schon dieses Haus abreißen, wäre es dann nicht möglich, dass man das Erdgeschoss erhält, dass man Materialien, die man aus diesem Abbruch gewinnt, wieder für das neue Gebäude einsetzen kann? Und das habe man getan. Die Wandplatten, das sind ja Betonfertigteile, werden so zurückgebaut, dass sie nicht zerstört werden und werden als Wandscheiben in dem neuen Gebäude wiedereingesetzt. Im Laufe dieses Prozesses hätten sich noch weitere Interessenten gefunden: Ein Schulbau, der in Halle realisiert wird, der einen Gutteil dieser Platten abnehmen wird, sodass sie für dieses Projekt wieder ihren Einsatz finden werden.

Alexander Bieß, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Anhalt und Geschäftsführer / Innovationsmanager von DIVER(C)ITY sagte: „Bei mir geht alles rund ums Moor“. Seine Perspektive sei nicht Moorschutz nur als Naturschutz, sondern eher als Ressourcenstrategie. Er versuche nicht nur mit dem Hochmoormoos und der Wiedervernässung zu arbeiten, sondern auch mit der Paludikultur, also der Biomasse, die auf dem Moor wächst.

Die Flächen, die in den letzten 200 oder 300 Jahren trockengelegt wurden, seien alle oder größtenteils schon über Generationen in landwirtschaftlicher Nutzung. Jetzt versuche er eine Strategie zu finden, wie die landwirtschaftlichen Nutzer oder die Flächennutzer motiviert werden könnten, von ihrem täglich Brot, wie beispielsweise Kartoffelanbau oder Maisanbau zurückzugehen auf diese Paludikultur oder auf diese Biomasse. Das versuche er mit dem Stoffkreislauf im Rahmen seiner Projekte, erläuterte Alexander Bieß. Ähnlich wie Martin Wiesner versuche er, Materialien zu entwickeln, die aus den verschiedenen Stoffen sind. Er zeigte Fagnum als Substrat oder als Einblasdämmung oder auch als Füllstoff für Kaltverbundplatten. Alexander Bieß ist auch Teil des Projekts ZEKIWA. Hier werde versucht, verschiedene Materialien auszuprobieren und sie dann auch mit den regionalen Handwerkern oder Industrien in Anwendung zu bringen.

Auf dem Wissenschaftsmarkt am Wochenende konnten nun die unter anderem am Donnerstag im Rahmen der Podiumsdiskussion vorgestellten nachhaltigen Materialien wie Lehm, Recycling-Gips, Baustoffe, die aus Abfällen wie Weizenspreu und Japanischem Staudenknöterich entstehen können, sowie Hochmoormoos erneut in die Hand genommen, befühlt, aus der Nähe bestaunt und einem Riechtest unterzogen werden. Außerdem hatten Projektmitarbeiter:innen des RZZ ZEKIWA Zeitz Informationstafeln dazu erstellt, die ansprechend Informationen zu den Materialien erläuterten und dazu anregten, mit den Standbetreuer:innen des Forum Rathenau ins Gespräch zu kommen. Es entsponnen sich viele spannende Gespräche rund um die Thematik der Baumaterialien.

Auch das Workshopangebot des Künstlers Daniel Ritter mit Gips zog Interessierte aller Altersgruppen an. Dabei stand die unmittelbare Materialerfahrung mit allen Sinnen im Vordergrund. Die Teilnehmer:innen gossen Wasser in einen kleinen Becher, schütteten Gipspulver hinein, rührten das Material an und mussten dann erstmal warten. Während des Erhärtungsprozesses ließ sich die exotherme Reaktion spüren; die Becher wurden warm. Im mittelharten Zustand konnte das Material bereits bearbeitet werden. Nach vollständiger Aushärtung wurden die Formen aus den Behältern gelöst und weiter gestaltet. Durch Abschleifen beispielsweise konnte eine noch glattere Oberfläche hergestellt werden. So konnten die Teilnehmer:innen das Material Schritt für Schritt künstlerisch kreativ kennenlernen.

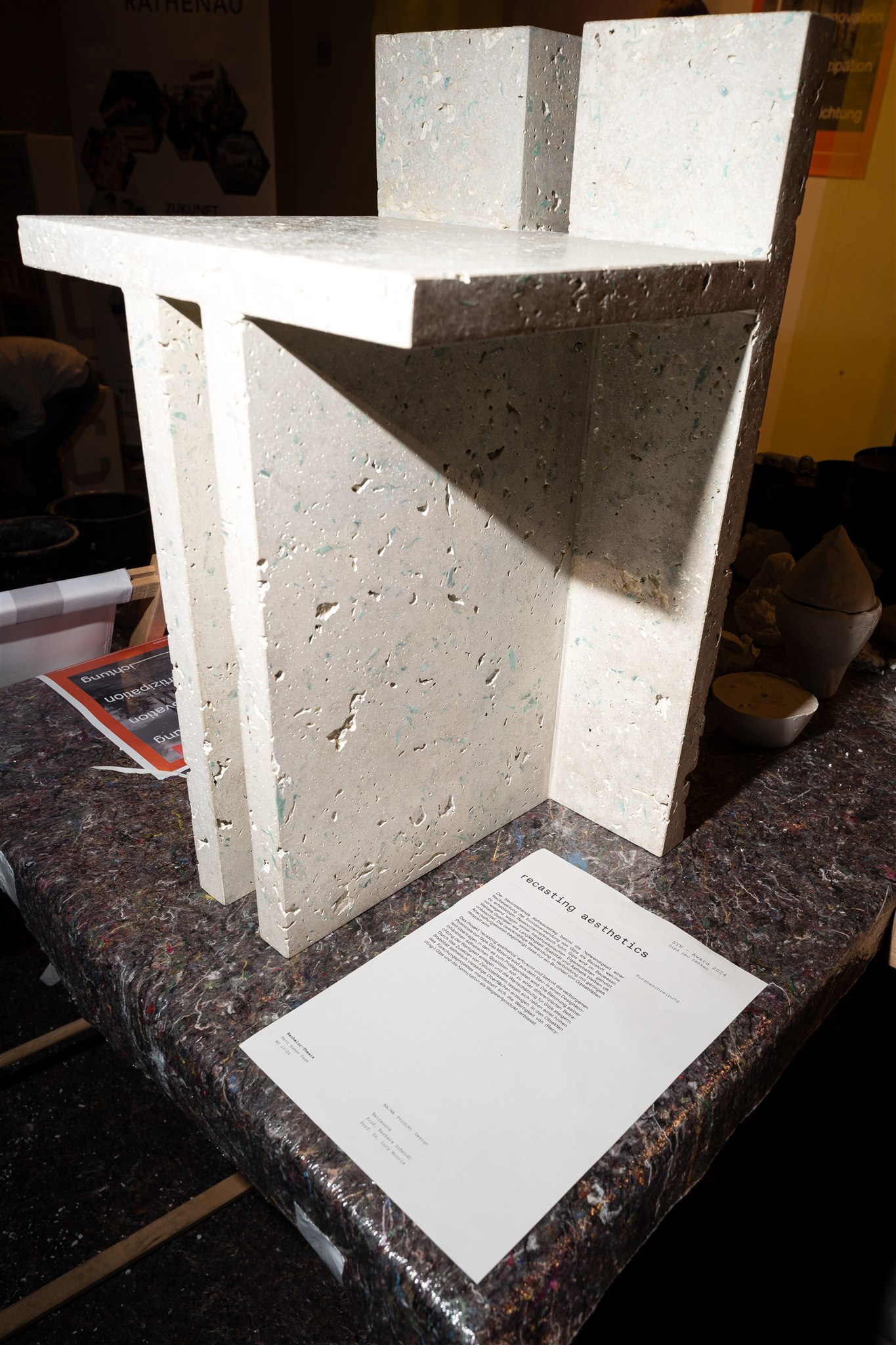

Ein ganz besonderes Ausstellungsstück war außerdem das Gips-Kunstwerk von Marc Roman Page. Er hatte damit im Jahr 2024 den SYN-Award gewonnen und es dem Forum Rathenau für den Wissenschaftsmarkt zur Verfügung gestellt. Mit seinem besonderen Gips-Sitzmöbel macht er auch auf die Notwendigkeit der Neubewertung einer Einmalverwertung von Gips als Baustoff aufmerksam, die zu erheblichem Ressourcenverbrauch führt. Das Projekt „recasting aestetics“ erforscht und betont die verborgenen Potentiale von Gips. Das Material wird von einem Bau- in einen Designkontext übertragen.

Weitere Informationen, Fotos und Livemitschnitt zur Veranstaltung: