Beitragsbild: „fungus bricks with shining lights“ von Bryan Alexander, CC BY 2.0

Zum Thema „Zirkuläres Bauen – Wie werden nachhaltige Materialien wie Japanischer Staudenknöterich, Moos, Hanf und Lehm marktfähig?“ war der CarbonCycleCultureClub (C4) des Forum Rathenau e.V. am Donnerstag, 30. Oktober 2025 ab 17 Uhr zu Gast auf dem Silbersalz Festival auf der Zentralbühne@Kaufhaus in der ehemaligen Galeria Kaufhof in Halle. Moderiert wurde die Veranstaltung vom Vorstandsvorsitzenden des Forum Rathenau Professor Ralf Wehrspohn.

Vor 100 Jahren zog das Bauhaus von Weimar nach Dessau: Von September 2025 bis Dezember 2026 feiert die Stiftung Bauhaus Dessau dieses Jubiläum unter dem Motto „An die Substanz“. Es geht um die Rolle von Gestaltung und Architektur auf materieller, wirtschaftlicher, technologischer und gesellschaftlicher Ebene.

Auch beim Denk- und Diskussionsformat C4 des Forum Rathenau standen in Anlehnung an dieses Jubiläumsmotto Materialinnovationen im Kontext der Bauwende im Fokus.

Vorträge und Diskussion zu zirkulären Baustoffen in der Bauwende

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenDie Baubranche verursacht rund 60 Prozent des weltweiten Abfallaufkommens und etwa 40 Prozent der CO₂-Emissionen. In Deutschland werden jährlich über 20.000 Gebäude abgerissen. Dabei gehen wertvolle Materialien verloren, die größtenteils deponiert, verbrannt oder minderwertig weiterverwendet werden – obwohl viele von ihnen problemlos wieder genutzt werden könnten. Viele Regularien und Normen bremsen oft innovative Ansätze.

Mit dem seit einiger Zeit geplanten Gebäudetyp-E-Gesetz soll das Bau-/Werkvertragsrecht angepasst werden, um das Planen und Bauen einfacher, innovativer und kostengünstiger zu gestalten. So wird auch zirkuläres Bauen einfacher umsetzbar. Das Bundeskabinett hatte den Entwurf für das „Gesetz zur zivilrechtlichen Erleichterung des Gebäudebaus (Gebäudetyp-E-Gesetz)“ bereits im November 2024 beschlossen. Das E steht dabei für einfach oder experimentell. Das Gesetz soll zügig umgesetzt werden, wie aus dem Koalitionsvertrag hervorgeht.

Für die Verringerung des CO₂-Ausstoßes ist es wichtig, die Baubranche im Blick zu haben und hier nachhaltige Verbesserungen umzusetzen, um vorhandene Materialien im gleichwertigen Kreislauf zu behalten.

Um das zirkuläre Bauen erfolgreich umsetzen zu können, ist es notwendig, dass in den Gebäuden schadstofffreie, langlebige und vollständig nachnutzbare Baustoffe sowie Bauteile eingesetzt werden, die sich sortenrein trennen und auch reparieren lassen oder vollständig kompostierbar sind. Nachhaltiges und kreislauffähiges Bauen beginnt mit der Materialauswahl und einer rückbaubaren Planung.

Wie der Japanische Staudenknöterich geschreddert zum modularen Möbelstück wird und im Materialkreislauf bleibt

Foto: Uwe Jacobshagen

„Was kann nachhaltiger sein, als ein Produkt, das selbst schon CO₂ speichert?“

— Martin Wiesner

Unsere Redakteurin Simone Everts-Lang hat sich mit Martin Wiesner, Gastprofessor im Bereich FB4 DESIGN und Lehrkraft für CAD an der Hochschule Anhalt, über Materialkreisläufe und die Erschließung neuer nachhaltiger Materialien unterhalten.

Frage: Sie arbeiten mit dem Japanischen Staudenknöterich. Wie kann man sich das vorstellen?

Antwort von Martin Wiesner: Ich möchte noch kurz vorausschicken, dass wir damit natürlich nicht die gesamte Baubranche revolutionieren werden, da das eine Ressource ist, die nicht unendlich skalierbar ist. Es kann als ein sehr anschauliches Beispiel herausgegriffen werden. Wir beschäftigen uns auch mit anderen Materialien. Es darf niemand auf die Idee kommen, dass wir die invasive Art, den Japanischen Staudenknöterich, überall anpflanzen wollen.

Wir wollen möglichst nachhaltige Produkte gestalten. Was kann nachhaltiger sein, als ein Produkt, das selbst schon CO₂ speichert? Wenn es bereits selbst einen positiven Einfluss auf das „Global Warming Potential“ (GWP) hat? Eine Möglichkeit, das zu erreichen sind nachwachsende Rohstoffe. Wenn ich einen Stuhl aus Eiche baue, habe ich auch CO₂ gespeichert. Das funktioniert.

Der Konflikt bei nachwachsenden Rohstoffen ist, dass sie in Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie stehen können und auch, dass wir einen Lebensraum zerstören, wenn wir beispielsweise eine Eiche, die in ein Ökosystem eingebunden ist, fällen.

Deshalb die Frage: Kann man nicht andere Stoffströme mit erschließen? Natürlich hat Holz seine absolute Berechtigung, aber wir können auch schauen, was es noch für nachwachsende Rohstoffe gibt, die bisher noch nicht so sehr genutzt werden.

Interview weiterlesen …

Wir konzentrieren uns dabei einerseits auf landwirtschaftliche Abfälle, wie zum Beispiel Weizenspreu, das ich auch gerne zeigen möchte beim C4. Daraus haben wir beispielsweise schon Platten gepresst. Wir wollen zunächst Möbelbauplatten daraus herstellen. Wir könnten das auch noch größer skalieren. Das ist nicht für den Außenbau geeignet, sondern für den Innenraum. Das Schöne daran ist, sie müssen kein Harz zusetzen oder künstliche Klebstoffe, sondern das ist wirklich nur das eine Material. Für Stroh gibt es schon eine Nutzung, aber noch nicht so sehr für Weizenspreu. Neben den Materialien, die wir aus landwirtschaftlichen Abfällen extrahieren, ist unsere Idee, auch invasive Arten, wie den Japanischen Staudenknöterich, zu nutzen.

Ein Kollege von mir hat während einer Autobahnfahrt den Japanischen Staudenknöterich digital erfasst. Den kann man mit den neuen digitalen Möglichkeiten tracken. Interessant ist dieser Stoff, da diese Pflanzen ohnehin entfernt werden müssen. Sie müssen sogar verbrannt werden. Würde man sie kompostieren, würde sie sich weiterverbreiten. Also deshalb der Gedanke, vielleicht kann man das intelligent erfassen, wo die Bestände sind, und sie dann entfernen. So entsteht ein Benefit für die Natur, da die Pflanzen schlecht für die Biodiversität sind. Dann verbrennen wir sie nicht, sondern nutzen sie als Material. Das ist nicht unendlich skalierbar, denn am liebsten wollen wir, dass diese Materialquelle versiegt. Wir wollen sie ja nicht auf einem Feld anpflanzen. Wir möchten sie dezentral sammeln und erfassen. Damit starten wir derzeit. Daraus können wir auch Platten pressen. Das Verfahren ist das gleiche wie beim Weizenspreu.

Frage: Wie werden diese Platten für den Möbelbau gepresst?

Antwort: Das Material, wie Weizenspreu oder Japanischer Staudenknöterich, wird geschreddert, beispielsweise mit einem handelsüblichen Gartenschredder. Dann wird es unter relativ hohem Druck von etwa fünf Tonnen und bei Temperaturen zwischen 160 und 180 Grad gepresst. Durch diese Temperatur löst sich ein natureigener Klebstoff, das Lignin. Das Lignin verklebt dann diese Fasern und holzigen Bestandteile. Dann habe ich eine recht massive Platte, die aber gleichzeitig, nach dem Erhitzungsprozess kompostierbar ist. Man kann sie auch noch einmal schreddern und in eine andere Form pressen. Insofern ist das wunderbar. Das ist eine tolle Sache, die wir da anskizziert haben. Wir können so Platten in der Größe von 36 mal 38 Zentimeter herstellen. Damit wollen wir zum Beispiel modulare Möbel produzieren, die unterschiedlich zusammengebaut und im Kreislauf geführt werden können. Wir sind derzeit an den ersten Prototypen. Wir haben bisher kleinere Platten und Materialproben.

Von dem Japanischen Staudenknöterich möchte ich noch gerne beispielhaft einen anderen Einsatz zeigen. Wir können auch in Form gepresste Konsumartikel herstellen z.B. die Hülle eines Lippenpflegestifts.

Frage: Was hat das Reallabor ZEKIWA Zeitz damit zu tun?

Antwort: Das entsteht alles im Rahmen des Reallabor ZEKIWA Zeitz. Wir haben da zwei Partnerinstitutionen, zwei lokale Akteure. Für diese lokalen Akteure bauen wir zum ersten Mal die Möbel und die werden dann erprobt. Es wird getestet, ob sie den Belastungen standhalten. Es wird geschaut, ob man vielleicht noch etwas optimieren kann. Wenn wir das erprobt haben, dann streben wir auch an, das als ökologisches Material zu listen, zum Beispiel in der Ökobaudat. Darauf können auch Architekten zugreifen. Wenn das dann alles Hand und Fuß hat, kann man ein Start-up daraus machen, oder man findet Partner, die das lokal vertreten. Das wäre dann der nächste Schritt.

Es ist nicht die Lösung für alles, aber durchaus eine schöne Lösung, die man einmal diskutieren kann.

Das kann man an diesem Beispiel machen, aber natürlich sollen auch noch ganz andere Kreisläufe entstehen.

Wir haben verschiedene Materialien, die im Kreislauf funktionieren. Es geht ja nicht nur um nachwachsende Rohstoffe, sondern von großer Bedeutung ist ja der Kreislaufgedanke.

Was wir auch entwickeln, ist eine Plattform, mit der wir dann solche lokalen Akteure zusammenbringen. Das Weizenspreu beispielsweise kommt hier aus der Region. Mit einem neuen Ernteverfahren, das hier entwickelt wurde, wird das extra gewonnen und kann dann als Materialstrom genutzt werden. Wir bringen das zusammen mit den lokalen Akteuren, die daraus Möbel herstellen können. Wir bringen unsere Kompetenz mit ein, dass so ein Netzwerk entsteht.

Hintergrund zum RZZ Reallabor ZEKIWA Zeitz

Wir engagieren uns aktiv für nachhaltige Stadtentwicklung, soziale Innovationen und die Verbesserung von Lebensqualität in urbanen Räumen

Auf dem Areal der ehemaligen Zeitzer Kinderwagenfabrik entsteht das RZZ Reallabor ZEKIWA Zeitz, das als Demonstrator für ästhetisch vorbildliches und nachhaltiges, zirkuläres und klimaneutrales Bauen steht. Die Revitalisierung des Industriedenkmals erfolgt nach den Kriterien des Neuen Europäischen Bauhaus: „beautiful – sustainable – together”. Zusammen mit der Stadt Zeitz arbeiten wir in einem multidisziplinären Konsortium mit der Hochschule Anhalt, der Stiftung Bauhaus Dessau, der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg an der Verwirklichung dieser Ideale.

Grundlegend dafür ist, dass beim Rück- oder Umbau genau erfasst wird, welche Materialien vorhanden sind und welchen Wert sie haben. Ohne diese Transparenz bleibt das Wiederverwertungspotenzial weitgehend ungenutzt.

Das RZZ Reallabor ZEKIWA Zeitz revitalisiert das Areal der ehemaligen Kinderwagenfabrik als Modellprojekt für ästhetisch vorbildliches, nachhaltiges und zirkuläres Bauen nach den Kriterien des Neuen Europäischen Bauhauses (NEB): beautiful – sustainable – together. Verbundpartner des Reallabors sind die Stadt Zeitz, die Hochschule Anhalt, die Stiftung Bauhaus Dessau, die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und das Forum Rathenau e. V.

Bauen ist mehr als ein rein technischer Vorgang – es ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess. Dabei geht es darum, wie wir zusammenleben wollen, wie wir Ressourcen verantwortungsvoll nutzen und wie wir die gebaute Umwelt als kulturellen, sozialen und ökologischen Raum begreifen. Das Neue Europäische Bauhaus und das RZZ Reallabor ZEKIWA zeigen exemplarisch, wie sich dieser Prozess gemeinsam mit Bürger:innen, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft gestalten lässt.

Das Reallabor ZEKIWA Zeitz RZZ erprobt diese und mehr Transformation konkret vor Ort: Auf einem Industriedenkmal entsteht ein Modellquartier, das klimagerechtes, zirkuläres und inklusives Bauen in die Realität umsetzt. Der multidisziplinäre Projektverbund reaktiviert das ehemalige ZeKiWa-Areal und vernetzt es mit dem europäischen Kontext. „Das Neue Europäische Bauhaus verbindet Nachhaltigkeit, Ästhetik und Teilhabe. Genau diese Prinzipien werden im Reallabor ZEKIWA Zeitz lebendig: Materialien und Prozesse werden zirkulär gedacht, Gestaltung und Ästhetik aktiv mit einbezogen– und die Stadtgesellschaft ist aktiv am Prozess beteiligt.“

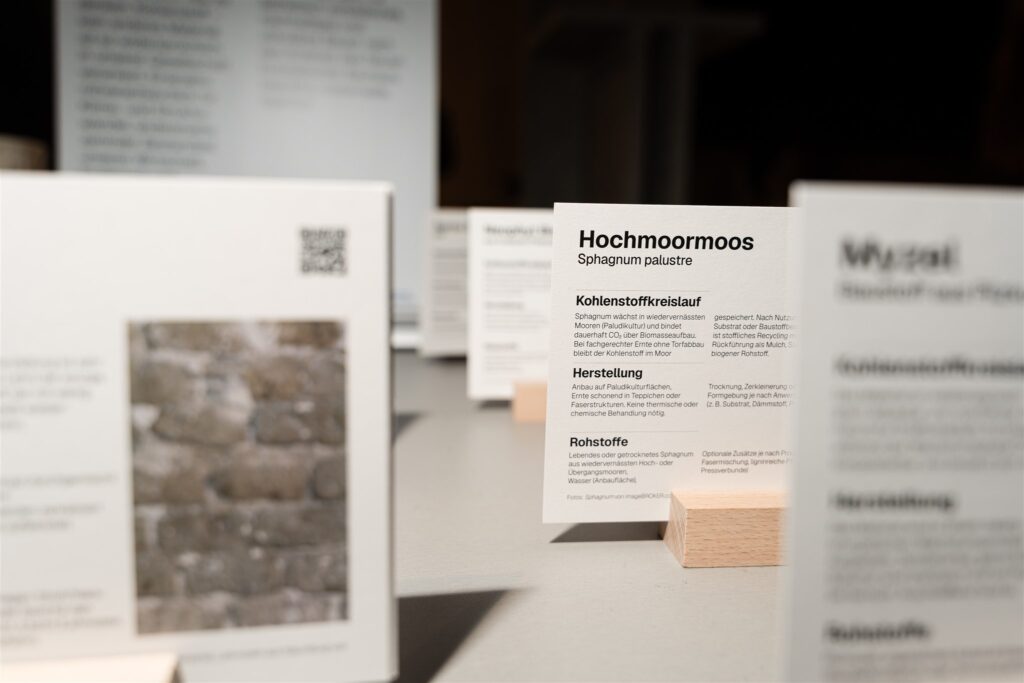

Beim CarbonCycleCultureClub (C4) zum Thema „Zirkuläres Bauen – Wie werden nachhaltige Materialien wie Japanischer Staudenknöterich, Moos, Hanf und Lehm marktfähig?“ stellten Expert:innen unter anderem Baumaterialien wie Japanischen Staudenknöterich, Lehm, Moos und Hanf vor. Diese Baustoffe sind recyclingfähig und klimaneutral. Außerdem wirken sie sich positiv auf das Raumklima aus. Ob mit diesen Materialien die Bauwende möglich ist, konnte mit den Podiumsgästen diskutiert werden.

Zu Gast auf dem Podium waren:

- Martin Wiesner, Gastprofessor, FB4 DESIGN, Lehrkraft für CAD, Hochschule Anhalt

- Alexander Bieß, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Hochschule Anhalt und Geschäftsführer / Innovationsmanager von DIVER(C)ITY

- Dr. Barbara Steiner, Direktorin und Vorstand der Stiftung Bauhaus Dessau

- Dr. Franziska Knoll, Archäologin und Bündniskoordinatorin GOLEHM

- Stephan Leissle, Behnisch Architekten GbR, München

- Jörg-Michael Bunzel, Geschäftsbereichsleiter Technology Engineering Development (TED) und Prokurist, MUEG Mitteldeutsche

Umwelt- und Entsorgung GmbH

Martin Wiesner, Gastprofessor, FB4 DESIGN, Lehrkraft für CAD, Hochschule Anhalt → Zusammenfassung des Beitrags

Er bewegt sich gern dort, wo Gestaltung, Technik und Nachhaltigkeit zusammenkommen. Ziel: einfache, ressourcenschonende Produkte, die Menschen wirklich nutzen.

Als Gastprofessor für Nachhaltiges Design an der Hochschule Anhalt begleitet er aktuell gemeinsam mit Prof. Nadja Häupl das RZZ Reallabor ZEKIWA Zeitz. Materialinnovationen wie Japanischer Staudenknöterich für Bauplatten gehören zu seinen Themengebieten.

Alexander Bieß, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Hochschule Anhalt und Geschäftsführer / Innovationsmanager von DIVER(C)ITY → Zusammenfassung des Beitrags

Expertise im Bereich nachhaltiges Bauen und Fassadenbegrünung sowie Spezialisierung auf Moos als Substrat in Infrastruktur.

DIVER(C)ITY ist eine Innovationsplattform für grüne Transformation und klimaresiliente Städte. Die Living Wall von DIVER(C)ITY am Heizhaus Magdeburg zeigt beispielsweise innovative Lösungen für die klimaresiliente Stadt: Das Herzstück ist das Moos-Substrat, das die Fassade zur „Schwammstadt im Kleinen“ macht.

Dr. Barbara Steiner, Direktorin und Vorstand der Stiftung Bauhaus Dessau → Zusammenfassung des Beitrags

Seit September 2021 ist Barbara Steiner Vorständin und Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau. In ihrer theoretischen und praktischen Arbeit befasst sie sich mit strukturellen und institutionellen Fragen sowie mit den Rahmenbedingungen kultureller Produktion.

Kulturelle Transformation und Bildung sind ihre Themengebiete. Sie setzt sich für die Verstetigung des Reallabor ZEKIWA Zeitz in der Region ein.

Dr. Franziska Knoll, Projektleiterin GOLEHM, Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Sachsen-Anhalt → Zusammenfassung des Beitrags

Seit April 2021 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, zur Koordinierung von Forschungsprojekten unter anderem GOLEHM.

Stephan Leissle, Behnisch Architekten GbR, München → Zusammenfassung des Beitrags

Stephan Leissles Projekte zeichnen sich durch die gekonnte Verknüpfung von Nachhaltigkeit und Komplexität sowie die prägnante Ausarbeitung gestalterischer Ideen aus. Er ist einer der Architekten des „Educational Campus Halle“.

Jörg-Michael Bunzel, Geschäftsbereichsleiter Technology Engineering Development (TED) und Prokurist, MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH → Zusammenfassung des Beitrags

Jörg-Michael Bunzel wird künftig der Business Unit Gips vorstehen und ist unter anderem ein Experte für den Bereich Gipsrecycling.

Rückblick

Ralf Wehrspohn, der Vorstandsvorsitzende des Forum Rathenau, begrüßte das Publikum zum CarbonCycleCultureClub (C4) auf dem SILBERSALZ Festival. „Wir hatten auch vergangenes Jahr auf dem Silbersalz Festival das Thema nachhaltiges Bauen“, so Wehrspohn, „aber es ist natürlich seitdem viel passiert. Deshalb freuen wir uns sehr, heute das Thema noch einmal vertiefen zu dürfen.“

Das Kraftwerk Zschornewitz und das RZZ Projekt ZEKIWA Zeitz

„Sie kennen das DenkKraftwerk Zschornewitz – vor einiger Zeit, also vor 100 Jahren, mal das weltgrößte Braunkohlekraftwerk“, ergänzte Forum Rathenau-Projektleiter Thies Schröder. „Seit wenigen Wochen haben wir tatsächlich einen Schlüssel zu diesem Kraftwerk, können also die Nutzung/Wiederinnutzungnahme an diesem herausragenden Ort der Wirtschafts- und Energiegeschichte beginnen. Wir haben schon zum Tag des offenen Denkmals innerhalb eines Sonntags die ersten 1.600 Gäste begrüßen dürfen. Das Interesse ist groß. Da geht es also jetzt tatsächlich los, und die nächsten CarbonCycleCultureClub-Veranstaltungen werden auch im Kraftwerk Zschornewitz stattfinden. Herzliche Einladung.“

Thies Schröder nutzte auch die Gelegenheit, um auf einen zweiten Standort hinzuweisen: „ZEKIWA Zeitz, die ehemalige Kinderwagenfabrik, die uns ja verbindet mit vielen Diskussionsteilnehmer:innen heute im Zuge des Reallabors ZEKIWA Zeitz, wo das Forum Rathenau gemeinsam mit der Hochschule Anhalt, der Martin-Luther-Universität, der Burg Giebichenstein und weiteren Partnern – und der Stadt Zeitz natürlich – einen Verbund bildet, im Rahmen des Neuen Europäischen Bauhauses aus den Ideen und Gedanken und Konstruktionen jetzt Taten werden zu lassen innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums von zwei Jahren, sodass wir alle Tricks und Kniffe auch der baurechtlichen Fragen (Gebäudeklasse E wird ja nachher noch mal eine Rolle spielen) nutzen müssen, um zu zeigen: Man kann an einem solchen Standort innerhalb kürzester Zeit, wenn man konzentriert zusammenarbeitet, nicht nur Innovationen entwickeln, sondern auch direkt eins erproben – deswegen Reallabor.“ In Zeitz werde dann sehr schnell in den nächsten Monaten und Jahren zu sehen sein, gemeinsam mit der Stiftung Bauhaus und vielen anderen Partnern, was Bauwende ausmache und auf welche Innovationen wir uns freuen dürften, aber auch mit welchen wir uns auseinandersetzen müssen in ihrer Anwendbarkeit, in ihrer Genehmigungsfähigkeit. „Ich glaube, es ist sehr spannend, dass wir das wirklich am Objekt eins zu eins miteinander dort erproben können. Auch da herzliche Einladung zu einer der vielen Gelegenheiten, die sich da bieten, sich in Zeitz das ehemalige Kinderwagenwerk ZEKIWA anzuschauen“, sagte Thies Schröder.

Professor Martin Wiesner zum Thema „Abfälle zu Baumaterial“

„Wir wollen heute mit einem kleinen Impuls beginnen von Herrn Wiesner, damit er uns abholt: Wo stehen wir da? Wir haben schon viel gehört über das Projekt in Zeitz. Dann wollen wir darüber diskutieren gemeinsam heute mit sechs Diskutant:innen und mir, wie nachhaltiges Bauen – und vor allem zirkuläres Bauen – funktioniert und warum es eigentlich immer noch nicht so ganz funktioniert, und was wir da auch gemeinsam noch erarbeiten müssen. Aber zunächst mal freuen wir uns: Herr Professor Wiesner, kommen Sie nach vorne für einen schönen Impuls zum Thema Neues Europäisches Bauhaus. Bitte schön“, sagte Ralf Wehrspohn.

Martin Wiesner: „Herzlichen Dank, dass ich hier einen Impuls geben darf zu dem Thema ‚Abfälle zu Baumaterial‘. Ein Thema, das mir selbst sehr am Herzen liegt, und es ist natürlich eingebettet in das NEB-Projekt, über das wir gerade schon gesprochen haben.“

„Natürlich spielt es eine große Rolle, mit welchen Krisen wir uns gerade beschäftigen. Das ist, wenn wir uns jetzt mit ökologischen Baustoffen beschäftigen, der Klimawandel, aber auch andere planetare Grenzen, wie beispielsweise die chemische Verschmutzung oder auch der Biodiversitätsverlust“, begann Martin Wiesner seinen Vortrag. Wir haben mit all diesen Themen zu tun. Wir haben nicht mehr viel Zeit, die Klimaerwärmung zu begrenzen. Wir haben auch Probleme mit chemischer Verschmutzung, und auch mit Biodiversitätsverlust. Der ist so stark wie damals, als die Dinosaurier ausgestorben sind durch den Meteoriteneinschlag. Also, die Probleme sind groß und die Baubranche hat sozusagen einen großen Hebel in der Hand.

„Menschengemachte Materialien machen inzwischen mehr Masse aus als die gesamte Biomasse, die es auf der Erde gibt“, sagte Wiesner. Kreislaufwirtschaft, sei eine Möglichkeit an diesen globalen Krisen vielleicht etwas bewegen können. Und diese Kreislaufwirtschaft ist auch zentrales Thema neben vielen weiteren in dem großen Projekt Reallabor ZEKIWA Zeitz.

Wir entwickeln ganz konkrete Objekte, Materialien, Möbel, Inneneinrichtungen, dann beschäftigen wir uns natürlich auch mit dem Gebäude an sich. Die Rettung dieses Gebäudes, damit man es später in Nutzung bringen kann, das ist auch ein großes Thema. Bauen im Bestand sozusagen.

Außerdem gibt es neben dem Gebäude und den Objekten den Freiraum. Wir beschäftigen uns auch damit: Was können wir hier für die Biodiversität tun, was können wir hier an Aufenthaltsqualität schaffen? Und natürlich – ganz wichtig: Wie beteiligen wir die Bürger:innen dabei, damit wirklich etwas entsteht, was nicht ein UFO ist, sondern in die Region passt.

Ich möchte ein paar von meinen Themen vorstellen, wo wir in so eine Kreislaufinnovation ein Stück weit reingucken, die wir auch passend in diesem Projekt entwickeln. Das ist einerseits die Suffizienz, also dass man erst mal guckt: Was kann ich denn vielleicht auch erhalten? Dass man auch statt physischem Besitz schaut: Kann man das nicht auch teilen – Materialien? Und nur das baut, was wirklich essentiell notwendig ist, also auch reduziert.

Das Thema heute ist ja insbesondere, die Kreisläufe zu betrachten. Das ist das Thema oder die Strategie der Ökoeffektivität. Da sieht man schon, da sind so mehrere Dinge angedeutet. Da möchte ich dann gleich auch ein paar Materialinnovationen starten und die vorstellen, die dann kreislaufähig sind. Zu Kreislauffähigkeit gehört auch, dass auch Plattformen und Möglichkeiten entwickelt werden, wie Partner und Akteure Kreisläufe bilden können.

Abschließend – auch Ökoeffizienz kann eine Rolle spielen. Es gibt Baustoffe, die wir vielleicht nicht ganz in den Kreislauf führen können, oder nicht ganz schnell. Dann können wir aber trotzdem überprüfen: Was gibt es für Inputs, für Outputs, und was kann ich daran ändern? Und eingebettet gibt es immer auch die soziale Komponente. Das ist nicht der Hauptfokus des heutigen Vortrags, aber es spielt natürlich immer eine riesige Rolle, dass wir auch eine gerechte nachhaltige Entwicklung erreichen, also Gerechtigkeit innerhalb dieser Generation, in verschiedenen Bevölkerungsgruppen, aber natürlich auch im Hinblick auf die nächste Generation. Dass auch da eine Gerechtigkeit herrscht, beispielsweise in Richtung Klimagerechtigkeit.

Ein erstes Thema, worauf ich sehr viel Lust hatte, das zu entwickeln, weil es auch einen echten Bedarf abdeckt, ist, zu schauen: Wo gibt es denn Abfälle in der Region?, berichtete Martin Wiesner. Das ist jetzt beispielsweise Spreu, also Weizenspreu, als Material – fällt durch ein neues Ernteverfahren an, in Sachsen-Anhalt entwickelt durch einen leichteren, günstigeren, weniger den Boden belastenden Mähdrescher.

Jetzt war die Frage: Was kann man mit diesem Material machen? Klar, man kann das mit einem Plastik zusammenschmelzen. Wir haben aber probiert: Wie kann man denn vielleicht ganz ohne Chemie oder ganz ohne Zusätze auskommen? Und was wir entwickelt haben in dem Zuge ist ein Material, das nur diese Spreu selbst ist. Also Spreu mit Temperatur und Druck so zusammengepresst, dass es eine feste, dichte Platte ergibt. Das ist sehr kostengünstig, also erfüllt es auch die soziale Komponente.

Es ist außerdem komplett recyclingfähig auf mehrere Arten. Es ist ungiftig, man könnte es kompostieren. Wenn man es länger in Wasser legt, würde es leicht aufquellen, wenn es nicht beschichtet ist. Oder man kann es auch – das haben wir auch probiert – wieder schreddern und neu verpressen. Es ist komplett recyclingfähig in einem anderen Szenario. Wir wollen das jetzt beispielsweise testen mit Akteuren in Zeitz vor Ort, die solche Möbel brauchen, also Vereine.

Wir pressen aus dem Material Platten, die modular zusammensetzbar sind. Auch die sind wieder reuse-fähig. Mit dem Feedback von den Akteuren können wir das dann weiterentwickeln und auch die Materialentwicklung weiterführen.

Wir können das auch in größeren Platten herstellen. Um das noch in eine größere Dimension zu bringen, bräuchten wir lokale Partner vor Ort. „Wir erforschen das als Hochschulpartner, aber auf lange Sicht ist es ja nicht verboten, dass da vielleicht auch mal Arbeitsplätze entstehen könnten“, sagte Martin Wiesner.

Insofern ist das natürlich eine schöne Sache, dass wir uns jetzt auch langsam auf die Suche machen – mit wem kooperieren wir vor Ort?

Hier kommt noch das Thema der Biodiversität dazu: Es gibt ja nicht nur Materialien, die solche landwirtschaftlichen Abfälle sind, sondern es gibt auch Materialien, die per se nicht gewollt sind. In dem Fall ist es japanischer Staudenknöterich. Das ist eine invasive Art, die man nicht haben will. Es zerstört regionale Ökosysteme. Man muss das entfernen. Man würde das standardmäßig verbrennen. Aber durch das Verbrennen wird natürlich das komplette CO₂ frei. Interessant wäre ja, ob man dieses CO₂ auch speichern kann. Speichern kann man es beispielsweise auch, wenn man es wiederum in eine Möbelbauplatte verpresst.

Es hat günstigerweise ähnliche Eigenschaften wie die Weizenspreu. Das heißt, man kann es auch unter Temperatur und Druck pressen und bekommt dann auch so eine Platte.

Jetzt springen wir von dem biologischen Kreislauf, also nachwachsende Materialien und Kompostierbarkeit, in Kreisläufe, die wir auch nutzen innerhalb des Reallabor ZEKIWA Zeitz. Zum Beispiel, wenn wir jetzt die Innenräume des Projekts ausstatten, mit einem Teppich oder so, dann machen wir uns aktiv auf die Suche nach sekundären Baumaterialien. Die gute Nachricht ist, dass sekundäre Baumaterialien verfügbar sind. Zum Beispiel hier diesen Teppich haben wir aus dem Materialbuffet in Leipzig erhalten können.

Natürlich – falls wir den jetzt jemals nicht mehr benutzen, würden wir den auch wieder diesem Materialbuffet, diesem Secondhand-Baumarkt, zur Verfügung stellen, dass es immer weiter genutzt werden kann. Es gibt eigentlich keine Grenzen, wie man auch sekundäre Baumaterialien einsetzen kann, so Wiesner. Um das noch mehr zu unterstützen, entwickeln wir gerade eine digitale Materialdatenbank.

Wir bringen Wissen zusammen, also zum Beispiel Akteure, die Pläne haben, wie man daraus Möbel macht, und eben auch Akteure, die das dann vielleicht benutzen können, und auch zum Beispiel Plattenhersteller, die eine Presse haben, die gerade nicht ausgelastet ist. Dann können wir so ein regionales Netzwerk bilden, wo dann Kooperationen stattfinden können und Materialien möglichst regional und möglichst sinnvoll nachhaltig genutzt werden.

Wir haben auch eine schöne Neuentwicklung, auch für diese soziale Komponente. Wir wollen es so machen, dass diese Möbelbaupläne innerhalb dieser Materialdatenbank für jeden verfügbar sind. Dann werden wir sogar noch die ganzen Werkzeuge, die man bräuchte, um es selbst herzustellen, in Zeitz verfügbar machen.

Zur Hauptstrategie der Ökoeffizienz, also Effizienzoptimierung bei bestehenden Baustoffen habe ich zum Beispiel noch einen weiteren Versuch durchgeführt. Wenn wir in diesen handelsüblichen Beton noch eine kleine Modifikation machen, also hier auch wieder die Abfälle nutzen, das Staudenknöterich-Material. Wenn ich das schreddere und dann noch erhitze, dann bekomme ich Biokohle.

Die Biokohle für diesen Versuch habe ich nicht selbst hergestellt, aber das kommt auch aus einer nachhaltigen Ressource. Jetzt ist hier beispielsweise so 15 Prozent Biokohle enthalten. Wenn ich einen gewissen Anteil schaffe (1 kg Biokohle enthält 3 kg CO₂), dann kann man es sogar schaffen, dass auch Beton CO₂-neutral wird oder im besten Fall sogar CO₂ speichert.

Auch das kann eine langfristige Perspektive sein, dass die Baubranche vielleicht sogar im besten Fall einen positiven Impact bekommt. Insgesamt muss man natürlich in diese Ökoeffizienzkomponente die ganzen Wirkungsbereiche, die man mit der Produktion von Baustoffen erzeugt – im Sinne der Lebenszyklusanalyse – berücksichtigen und optimieren. Da verfolgen wir einen Ansatz, dass wir eine parametrische Lebenszyklusanalyse erstellen, mit der wir dann auch Optimierungsalgorithmen darüberlaufen lassen können. Das war jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail, aber ich möchte es ganz kurz abschließen. Ich denke, einen kleinen Einblick konnte ich geben. Wir haben uns verschiedene Abfallressourcen angeschaut. Wir haben uns in dem Impuls angesehen, dass es durchaus möglich sein kann, regional Materialien zu teilen, dass wir das unterstützen werden im Rahmen des Projekts. Wenn wir lokal diese Ressourcen klug nutzen, haben wir durchaus das Potenzial, Beiträge zu leisten, um diese globalen Probleme anzugehen. Herzlichen Dank, so Martin Wiesner.

Moderator Ralf Wehrspohn bedankte sich bei Martin Wiesner für den schönen Impuls und stellte eine Publikumsfrage, die mit der Anmeldung eingegangen war: Warum dauert das denn alles so lange, beziehungsweise was ist denn jetzt aus Ihrer Sicht letztendlich die Schwierigkeit des nachhaltigen Bauens? Sind es eher die Normen? Sind es die Regulatorien? Ist es die Angst der Bevölkerung, so etwas einzusetzen? Ist es die fehlende Kreativität? Ist es ein bunter Blumenstrauß? Wir machen ja dieses gemeinsame Pilotprojekt ZEKIWA. Wo sehen Sie den größten Hebel? Sie haben ja die Punkte Suffizienz, Effektivität, Effizienz und letztendlich Akzeptanz/Teilhabe genannt. Wo ist denn der Schlüssel, wenn wir in den Kategorien denken, eigentlich, um da voranzukommen?

Martin Wiesner sagte: „Ich denke wirklich, dass diese Regulatorik bisher sehr stark diese sekundären Baumaterialien ein Stück weit verhindert. Man muss sehr viel mehr Nachweise treffen, die bei normalen Baumaterialen nicht der Fall sind. Tatsächlich ist die Regulatorik aus meiner Sicht das größte Problem. Wir werden das auch mitbetrachten.“ Vielleicht kann es bald diese Bauklasse E geben, für einfaches Bauen, sodass vielleicht manche Dinge einfacher werden.

Thorsten Breitschuh, von NAROSSA e. V. (Nachwachsende Rohstoffe Sachsen-Anhalt) sagte aus dem Publikum: „Das, was Sie jetzt erzählt haben, klingt alles sehr toll, aber das haben wir vor 30 Jahren alles schon mal gehabt. Wir hatten ein Strohplattenwerk in Koppelsdorf, wir hatten ein Dämmstoffwerk bei ROMONTA. Probleme mit Eigenschaften, Mäuse, Feuchtigkeit, was alles dazu gehört, muss man diskutieren, aber das ist am Ende alles am Preis gescheitert, weil Sie gegen eine Gipskartonplatte einfach nicht ankommen.“ Was machen Sie jetzt anders, damit es dann funktioniert?

Martin Wiesner antwortete: „Klar, das ist eine berechtigte Frage: Wie kriegt man das in den Markt? Die Frage müssen wir uns stellen. Das ist bisher ein Versuch.“ Baumaterialien werden jetzt auch CO₂-bepreist. Vielleicht wird es dann immer interessanter, wenn es Baumaterialien gibt, die CO₂ speichern. Dann bekommen die möglicherweise weniger Kosten durch die Regulatorik aufgebrummt. Insofern kann es sein, dass jetzt der Zeitpunkt ein Stück weit besser ist. „Aber es stimmt, es gab sie. Das ist uns auch bekannt, es gibt sehr alte Patente dazu. Was neuer ist, ist, dass wir mit KI jetzt beispielsweise solche Materialien wie den Staudenknöterich erfassen können, oder die Weizenspreu – für Stroh gibt es schon Verwertungswege, da müssen wir uns nicht aufdrängen, aber die Spreu ist zum Beispiel ein Stück weit neu. Da wird aktiv nachgefragt.“ Ich hätte das nicht verfolgt, wenn da nicht aktiv der Bedarf dieser Player wäre, ob wir da was tun können. Wir werden es jetzt einfach testen. Wir werden das so weit entwickeln, dass es skalierbar ist und dass wir das auch mit den Eigenschaften in solche Baudatenbanken, auch mit den ökologischen Daten, reinbringen können. Aber klar, wir können nicht selbst die physischen Bedingungen ändern. Natürlich wird es gewisse Kosten haben, aber ich denke schon, dass wir da vielleicht eine gewisse Chance haben, meinte Wiesner.

Ralf Wehrspohn sagte: „Wir behalten die Frage im Hinterkopf, weil wir auch Unternehmen aus den Themen haben. Und es ist, glaube ich, schon etwas passiert in den letzten 30 Jahren. Jetzt freue ich mich auf die anderen Podiumsgäste. Wir haben eine große Runde, mit der wir genau diese spannenden Fragen beantworten dürfen.“

Dr. Franziska Knoll: Man kann wieder Lehmmauerwerk bauen!

Dr. Franziska Knoll ist von Haus aus Archäologin, beschäftigt sich daher mit sehr alten Materialien, ist aber auch Bündniskoordinatorin GOLEHM, was ein sehr großes Projekt ist. Wir haben jetzt keine Präsentation vorbereitet, sondern wir machen jeder eine Kurzvorstellung zum aktuellen Stand, sagte Moderator Ralf Wehrspohn zur Einführung.

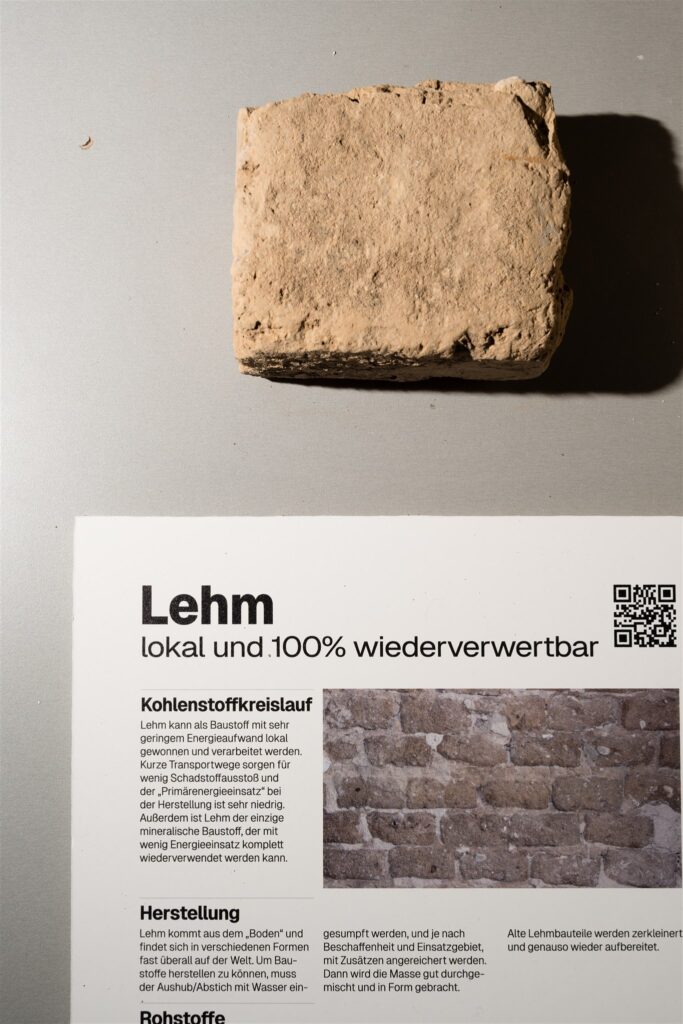

Franziska Knoll hatte einen Lehmstein mitgebracht und sagte: „Den Lehm dürfen Sie gerne anfassen. Man kriegt dreckige Hände, das macht aber nichts, denn Ton ist gut für die Haut – Heilerde? Ja, ist genau dasselbe Material wie der Lehmstein“. In Sachsen-Anhalt in Mitteldeutschland beforschen wir den Lehmbau, oder eigentlich den tragenden Lehmbau, denn wir haben in Mitteleuropa den größten Bestand an sogenannten Wellerlehmhäusern. Das passt super zum Abfallprodukt. Das sind nämlich Roggenstrohhalme mit Lösslehm, der hier überall ansteht. Wenn man den Humus runternimmt, hat man den perfekten mineralischen Baustoff – das zusammengemischt und daraus baut man die Häuser. Der Bestand geht in die Hunderttausende, ist nicht erfasst, ist schlecht beforscht und das war unser Ansatz: Ich als Archäologe verstehe einfach nicht, warum Dinge, die man tut, seit man hier sesshaft ist, also seit über siebeneinhalb-tausend Jahren, jetzt auf einmal nicht mehr gehen sollen. Es ging ja bis in die 1950er Jahre.

Wir haben riesige Stampflehmsiedlungen mit Mehrfamilienhäusern, beispielsweise in Mücheln, in Frankenhausen. Wir haben auch in Halle am Stadtrand, Frohe Zukunft beispielsweise, wunderschöne kleine (damals) Behelfsheime, die stehen immer noch. Das ist super, haben die Leute selbst mit Eigeneinsatz gebaut und man lebt da ganz gut drin, und eigentlich kann das ein guter Beitrag zur Bauwende sein. Das Problem ist nur, die Normen sind abgeschafft worden, weil der Beton ja in den 50er Jahren Einzug erhalten hat. Beton ist auch ein sehr guter Baustoff, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Es gibt Dinge, Keller oder Ähnliches oder natürlich Brückenbauwerke – das geht nicht mit Lehm, das geht auch nur begrenzt mit Holz. Aber man muss eigentlich nicht alles aus Beton bauen. Wir betreiben eigentlich hauptsächlich Grundlagenforschung, um diese Normen wieder neu an den Start zu bringen. Die erste ist jetzt tatsächlich raus, man kann wieder Gebäudeklasse 4 (13 Meter hoch) Lehmmauerwerk bauen. Das ist super.

Die DIN ist wieder raus. Leider fehlen noch solche Sachen wie der Feuersicherheitsnachweis und all solche Dinge. Es ist wirklich unglaublich viel Arbeit und unglaublich viel Forschung, Zeit und Ehrenamt, die da reinfließen, dass man solche Produkte wieder im Baumarkt kaufen kann. Kann man aber, es ist was passiert. Also selbst in Halle, wenn Sie zum Baumarkt gehen, können Sie jetzt Sackware erstehen. Wenigstens Lehm, Unterputz, Oberputz, Lehmmauermörtel und all solche Dinge, und manchmal eben auch schon Trockenbauplatten kann man da kaufen. Es gibt verschiedene Anbieter natürlich, auch regional. Und das ist ja das Schöne am Lehm. Da hält man auch die Transportkosten relativ gering. So eine Leichtlehmplatte, die kann auch mit Sonnenenergie getrocknet werden. Dann hat die eine Minusbilanz mit dem Global Warming Potential. Also eigentlich eine gute Sache, kann man verwenden. Wie gesagt, es staubt ein bisschen, aber das Raumklima ist natürlich perfekt, erklärte Franziska Knoll.

Ralf Wehrspohn bedankte sich bei Franziska Knoll und sagte: „Deutsches Institut für Normung – kurz zur Einordnung: Da bin ich leider auch noch Aufsichtsratsmitglied beim DIN. Wir haben auch nächste Woche Präsidiumssitzung. Insofern – die haben eine Agenda, vielleicht um es mal einzuordnen. Wir haben als Aufsichtsrat auch dem Vorstand mitgegeben, dass die sich alle Normen bezüglich Nachhaltigkeiten mal anschauen mit der Frage, ist eigentlich die Normung ein Hindernis für Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit? Darauf hat der Normenausschuss Bauwesen (NABau) auch ein Strategiepapier entwickelt, und es werden jetzt alle Normen auch dahingehen intern geprüft. Das ist ein langsamer Prozess, denn die Normung garantiert auf der anderen Seite ja die Sicherheit, die Sicherheit der Gebäude – die wollen wir ja auch nicht gefährden. Es ist ja immer das Spannungsfeld zwischen Nachhaltigkeit und Sicherheit. Deswegen ist das kein einfacher Prozess. Der läuft aber. Ich wollte jetzt nur mal die DIN ein ganz klein bisschen aus der Schusslinie nehmen. Aber nichtsdestotrotz – sie ist langsam, aber es muss ja auch wirklich technisch abgesichert sein, dass das, was da drinsteht, auch hält. Das braucht natürlich Expertengespräche, Expertenbewertungen. Und das ist kein ganz schneller Prozess, und das ist ehrlich gesagt auch gut so, dass dort die Fachleute zusammensitzen und gucken unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit: Wie geht es weiter? Glückwunsch zur Norm hier, der Einbringung von Lehm.“

„Sie haben die Frage gestellt, hier sitzt ja gar keiner, der umgesetzt hat die letzten zehn Jahre“, meinte Ralf Wehrspohn. Ich freue mich, dass wir Jörg-Michael Bunzel hier haben, Geschäftsbereichsleiter Technology Engineering Development und Prokurist der MUEG (Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH). Was man gar nicht wirklich weiß ist, dass die MUEG eigentlich auch ein ganz großer Recyclinggipshersteller ist. Das hat sich wirklich in den letzten 30 Jahren verändert, meiner Ansicht nach. Vor Jahren gab es noch keine Recyclinggipsmaterialien, und die MUEG ist einer der Pioniere an der Stelle. Jörg-Michael Bunzel ist designierter Business-Unit-Leiter Gips der MUEG. Ich freue mich, dass Sie hier sind und vielleicht auch auf die Frage ein bisschen eingehen: Was hat sich in letzten Jahren geändert, was haben Sie geschafft? Mussten Sie auch die Normen anpassen, mussten da Änderungen gemacht werden? Dass Sie uns ein bisschen was aus der Realität erzählen, wie es in Ihrem Unternehmen läuft bezüglich der neuen Produkte.

Jörg-Michael Bunzel: Pionier im Bereich Gipsrecycling

Jörg-Michael Bunzel: Vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass ich unsere Firma vorstellen darf, beziehungsweise unsere Projekte. Unsere Motivation war eigentlich eine ganz einfache. Es gibt den Kohleausstieg. Wir als Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung sind mit circa 50 Prozent Entsorger aller mit mitteldeutscher Braunkohle befeuerten Kraftwerke. Das heißt für uns, wir sind direkt betroffen von dem Kohleausstieg, und nebenbei fällt bei der Kohleverstromung in der Rauchgasreinigung mindestens 50 Prozent des Bedarfes in Deutschland an Gips an, sprich REA-Gips.

Das war für uns der Auslöser zu sagen, wir müssen hier was tun, und wir sind vor elf Jahren als erste deutsche Firma mit einer Gipsrecyclinganlage an den Start gegangen. Heute kann ich sagen, wir recyceln jedes Jahr 60.000 Tonnen und stellen zirka 50.000 Tonnen Gips her – wie wir ihn nennen ist das unser RC-Gips (CASUBASE) in zwei Korngrößen, der zu 100 Prozent zurück in die Gipskartonplatte geht. Das heißt, wir beliefern Gipswerke, die diesen Recyclinggips einsetzen, wieder kalzinieren und Gipskartonplatten oder Gipsfaserplatten – weniger Gipsputze, aber das auch – herstellen.

„Ich bin von Hause aus Bergmann, ich komme aus dem Braunkohlenbergbau, mein Abbaugebiet sind jetzt die Häuser“, erläuterte Jörg-Michael Bunzel. Das ist unsere Rohstoffquelle. Wenn wir einen Abfall bekommen, das ist unsere Herangehensweise, gucken wir erst mal: Was ist da an Rohstoff drin? Denn in dem Abfall ist ja der Rohstoff der Vergangenheit enthalten. Wie können wir den Rohstoff in erster Lesart wieder zurückgewinnen? Wir sind auch einer der ersten – das ist eine ganz neue Sache – Betriebe deutschlandweit, die mittlerweile Steinwolle recyceln, und die Steinwolle geht auch zurück in den Schmelzprozess und es wird wieder neue Steinwolle daraus gemacht. Ist allerdings in der Dämmstoffindustrie etwas kritischer, weil auch alte Wollen auf dem Markt sind, die nicht ganz so gesundheitsfördern sind, sage ich mal. Das ist unser Ansatz, das ist unsere Motivation, dass das, was im Bau als Abbruchabfall anfällt, wieder eingesetzt werden kann als Rohstoff. Wenn es nicht als Rohstoff geht, weil die Verbindungen zu fest sind und sich schlecht trennen lassen – das ist beispielsweise ein Ansatz, den ich ja hätte: gerne mit der herstellenden Industrie zu reden. Diese 100.000 verschiedenen Verbundsysteme, die es mittlerweile gibt auf dieser Welt, die werden sicherlich schön entwickelt, hergestellt, aber es redet keiner mit dem Recycler. Wie kriege ich das nach der Nutzung wieder auseinander, oder welche Systeme muss man denn schaffen, damit man es auseinanderkriegt? Das ist so ein Ansatz, den die Autoindustrie schon lange hat. Das sollte man mal in der Bauindustrie auch machen.

Ralf Wehrspohn sagte: „Ja, das sind Unternehmen, die was schaffen. Und Sie haben ja gefragt, was ist seit 30 Jahren passiert? Sie können Recycling-Gipskartonplatten, sie können Lehm kaufen. Es ist was passiert. Sie sehen hier in der Runde, es bleibt weiterhin spannend.

Stephan Leissle: Kreislaufwirtschaft aus architektonischer Sicht

Als Nächstes freuen wir uns auf Stephan Leissle, so Ralf Wehrspohn. Er ist Diplomarchitekt bei Behnisch Architekten GbR, in München. Er verantwortet hier in Halle aber den Umbau des Campushauses. Das Campushaus ist ein sehr altes Projekt hier, lief mal früher unter Campus Kastanienallee und soll eigentlich diesen Campus (Schulcampus) wieder zum Leben erwecken, auch Wissenschaft und Schüler zusammenbringen – ein Projekt, das die Stadt Halle seit vielen Jahren verfolgt. Herr Leissle darf das jetzt umsetzen. Er studierte Architektur an der TU Dresden, und auch in Straßburg an der Ecole nationale supérieure des arts et industries, und war dann in unterschiedlichen Tätigkeiten unterwegs, hat viele spannende Projekte geleitet und hat auch Visionen, wie wir das Thema Kreislaufwirtschaft besser in den Griff kriegen. Wir haben gerade Verbundsysteme besprochen, da haben Sie auch genickt, habe ich gesehen. Sie haben da auch Ideen aus architektonischer Sicht, wie man das Thema Kreislaufwirtschaft besser macht. Wir freuen uns auf eine kurze Vorstellung und einen kleinen Impuls Ihrerseits mündlicher Art.

Stephan Leissle berichtete: „Wir nähern uns dieser Thematik jetzt weniger von der Entwicklung von Produkten, sondern eigentlich eher von der Fragestellung her, wie können wir als Architekten, wie können wir als Planer bestehende Strukturen nutzen oder Strukturen schaffen, die lang anhaltend sind, und dadurch eigentlich eine Nachhaltigkeit erreichen?“

Das wäre zum einen natürlich das Ziel, dass wir ein Haus, das wir bauen, nicht so schnell wieder abreißen müssen, wenn wir es nicht mehr in der Form nutzen können, wie es ursprünglich angedacht war. Das bedeutet, dass die Tragstruktur des Hauses, aber auch die Grundrissstruktur eines Hauses, so angelegt ist, dass sie nicht nur diese Nutzung, für die es geplant ist, beinhalten kann, sondern dass die im Fall einer Änderung so angepasst werden kann, dass nicht das ganze Haus oder nicht die ganze Primärstruktur komplett zurückgebaut und neu geschaffen werden muss, sondern dass die so robust oder so flexibel ist, dass es eben auch später für Zwecke, die man vielleicht zur Planungszeit noch gar nicht weiß, genutzt werden kann. Das ist das eine Thema.

Das andere Thema – und das spielt ein bisschen in diese Geschichte rein: dass man versucht, die Baukonstruktion oder die einzelnen Materialien so zu fügen, dass sie auch wieder auseinandergenommen werden können. Das heißt, nicht unbedingt alles zu verkleben, sondern dass man sich mit Schraubverbindungen oder anderen wieder lösbaren Verbindungen auseinandersetzt.

Zum Dritten – das, denken wir, ist auch ein wichtiges Thema in dem Zusammenhang: dass man die Materialien entsprechend ihrer Fähigkeiten einsetzt. Ein Beispiel: Der Holzbau, der gerade sehr populär ist, hat sehr viele Berechtigungen, sehr viele Vorteile, aber es gibt durchaus auch Situationen, wo vielleicht andere Materialien stärker sind. Und ich glaube, das müssen wir als Planer erkennen und versuchen, die Materialien wirklich entsprechend ihrer Eigenschaften einzusetzen.

Jetzt komme ich kurz zu dem Projekt, warum ich auch heute hier sein darf: das Campushaus in Halle, wo die Ausgangslage ja die ist, dass man für das ehemalige Studentenwohnheim Hochhaus leider keine andere Verwertung finden konnte, als es zurückzubauen – das war zumindest die Aufgabenstellung, mit der wir gestartet sind, um dort dieses neue außerschulische Bildungszentrum zu bauen, das natürlich viel kleiner ist als dieses jetzige Hochhaus.

Dann haben wir uns die Frage gestellt und auch den Bauherrn die Frage gestellt: Wenn wir schon dieses Haus abreißen, wäre es dann nicht möglich, dass man das Erdgeschoss erhält, dass man Materialien, die man aus diesem Abbruch gewinnt, wieder für das neue Gebäude einsetzen kann? Und das haben wir getan. Die Wandplatten (das sind ja Betonfertigteile) werden so zurückgebaut, dass sie nicht zerstört werden und werden als Wandscheiben in dem neuen Gebäude wiedereingesetzt. Und im Laufe dieses Prozesses haben sich dann auch noch andere Interessenten gefunden: Ein Schulbau, der in Halle realisiert wird, der einen Gutteil dieser Platten abnehmen wird, sodass sie für dieses Projekt wieder ihren Einsatz finden werden.

„Wir sehen also, es geht weiter“, sagte Moderator Ralf Wehrspohn. Die Architekten – wir haben ja oft gesagt, die Architekten sind das Bottleneck. Nein, das stimmt nicht. Wir sehen hier eben auch, das geht Hand in Hand. Daher herzlichen Dank für ihren Impuls, denn dass es zum Schluss umgesetzt wird und natürlich auch der Geldgeber das will, also der Auftraggeber auch sagt, wir machen mit, ist wichtig.

Dr. Barbara Steiner: Bauhaus mit Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft

„Ich freue mich, als Nächstes Frau Dr. Barbara Steiner begrüßen zu dürfen, Direktorin und Vorstand der Stiftung Bauhaus Dessau“, sagte Moderator Ralf Wehrspohn. Seit September 2021 ist sie dort Vorständin und Direktorin des Bauhauses Dessau. 18 Uhr heute Abend angereist. Eine sehr große Ehre, Frau Dr. Steiner, dass Sie hier bei uns sind. Wir kennen uns schon aus ihrer Zeit, als sie noch Leiterin der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig war. Sie hat dann viele unterschiedliche Stationen in Graz und anderen Akademien in ganz Europa gemacht und ist, wie gesagt, seit 2021 hier. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich habe Sie schon beglückwünscht zu Ihrem hundertsten Geburtstag – aber natürlich dem hundertsten Geburtstag von Bauhaus, nicht von Ihnen persönlich. Ich freue mich, dass Sie hier sind und dass Sie uns zu unserem Thema nachhaltiges Bauen vielleicht auch noch Ihre Sichtweise geben. Sie haben ja die Idee Neues Europäisches Bauhaus mit federführend initiiert. Dass Herr Wiesner überhaupt hier so einen Vortrag halten kann, geht ja auch auf Ihre persönlichen Ideen zurück. Wie könnte also das Bauhaus letztendlich, wenn wir es noch mal neu denken, mit Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sein? Ich freue mich auf Ihre Sichtweisen zu diesem Thema, Frau Dr. Steiner.

Dr. Barbara Steiner bedankte sich für die freundlichen Worte. Sie sagte: „So ein Jubiläum hat Vor- und Nachteile, aber man kann es in jedem Fall gut nutzen. Wenn es etwas rein Repräsentatives wird und man sich auf die Schulter klopft, wie großartig man einmal war (nämlich vor 100 Jahren), dann ist es möglicherweise nicht ausreichend. Wenn man aber sagt: Da gibt es enorm viel Aufmerksamkeit und damit Sichtbarkeit, können wir das nicht einsetzen im Sinne eines Werkzeugs für genau diese Anliegen?“

Was wir dann auch tun, wie könnte es anders sein, es steht zentral: Es geht um Material. Materialien, Materialfragen, Substanzfragen. Ich habe natürlich ganz viel mit dem historischen Bauhaus zu tun. Ich sage nur: Vorkurs, Werkstätten, Werkstättenproduktion. Aber das hat natürlich auch sehr viel mit unserer Gegenwart zu tun. Uns interessiert ja auch, wo kommen denn die Rohstoffe her? Das ist ein zentraler Punkt. Und ein Schlüsselmoment, wo wir sagten, das ist ein Thema, da wollen wir jetzt reingehen: Was steht überhaupt zur Verfügung?

Das war damals auch ein großes Thema. Eine Rohstoffkarte von 1925 hat gezeigt, dass das meiste, was man brauchte in dieser Zeit – Industriezeitalter boomend, auch die Region Dessau, Bitterfeld, Wolfen –, alles plus-minus in Europa war. Es gab ein paar Ausnahmen, aber sehr viel. Ich meine, es gab auch Zementanlagenbau in Ostafrika, aber das war letztendlich nicht so schwierig. Heute ist all das, was gebraucht wird, nicht hier. Das heißt, dass es auch entsprechende kritische Momente gibt: Wann ist man wovon abgeschnitten, was ist erhältlich – Handelskriege, Zollstreitigkeiten etc. Das ist das Hintergrundszenario, wenn man so will.

Ein Projekt unter vielen – wir schauen in die Vergangenheit aus der Gegenwart und schauen auch in die Materialitäten der Moderne des frühen 20. Jahrhunderts und da sind wir ja am richtigen Ort. Das Bauhausgebäude ist ein Ausdruck dessen. Es ist sozusagen ein materieller Ausdruck von Fortschritt und auch einer Technologie- und Zukunftsgläubigkeit. Aus heutiger Perspektive müssen wir sagen: Ja, da ist aber einiges dazwischen passiert und wir schauen jetzt anders darauf, und das eine oder andere sollten wir so nicht mehr machen.

Lustige Anekdote: Gropius hatte gesagt, Glas, Metall, Beton, Zementbeton, das sind die Materialien der Zukunft, und die vormodernen, zu denen er Lehm und Holz zählte, das wäre sozusagen vorbei. Und interessanterweise sind die ja aus heutiger Perspektive wieder interessanter. Eine Ausstellung gibt es, die flankiert diese historische (die heißt dann auch die „historische“), ist im Bauhausgebäude im Werkstattflügel und heißt „Glas | Beton | Metall“. Die andere, das Pendant, ist in einem leerstehenden ehemaligen Kaufhaus in der Innenstadt – Kaufhaus Zeeck, Kaufhaus Magnet. Diese Ausstellung heißt „Algen | Schutt | CO₂“. Das heißt, da ist schon im Titel ein ganz anderer Anspruch darin verbunden. Und alles, was bis jetzt gesagt wurde, spielt auch bei dieser Ausstellung eine ganz wichtige Rolle. Wir stellen dort Alternativen vor. Die gesamte Ausstellung wird selbst eine CO₂-Bilanz haben, ist auch gefördert vom Programm Zero der Kulturstiftung des Bundes, berichtete Barbara Steiner.

Diese Frage, die heute hier immer wieder auftaucht: warum passiert es denn nicht, wo doch diese Ideen teilweise so alt sind? Wir haben auch einige Beispiele, die wir zeigen. Da haben Leute vor 25 Jahren angefangen, über etwas nachzudenken. Damals hat man die für komplett verrückt gehalten oder ignoriert. Und heute – zum Glück erleben sie es noch, dass das interessant ist, wichtig ist und dass es da auch nun einen neuen Schub gibt.

Dennoch bin ich verhalten optimistisch, denn der Herr hier – Sie haben vollkommen recht. Die Frage, wie kommt es vom Labor, von der Forschung, von der Materialforschung, in einen großen Maßstab? Wie kommt das in die Produktion? Ich würde sagen, die meisten Projekte scheitern genau an dem Punkt. Wunderbare Ideen, aber zu teuer, lässt sich nicht in diesen großen Maßstab bringen. Was auch heute noch nicht erwähnt wurde, das sind Interessenslagen, also Lobbyismus. Es gibt bestimmte große Unterstützungen für bestimmte Lösungen. Es fiel ja auch heute schon Holz. Die Holzlobby ist stark, hat aber auch ein Klebeproblem – ich nenne es mal ein Klebeproblem. Aber da gibt es sozusagen auch ein mächtiges Interesse.

Rechtslagen: Regularien sind das eine, aber wir bewegen uns ja auch in Rechtslagen, und da werden bestimmte Anreize schon mal nicht so gut gesetzt. Da erwähne ich jetzt HouseEurope!, kennen wahrscheinlich einige hier. Da gibt es diesen wunderbaren Slogan: „Yes to renovation! No to demolition!“ Die haben aber eine reale Kampagne auf EU-Ebene gestartet, damit das zukünftig anders wird, dass das Bauen im Bestand auch steuerlich begünstigt wird. Es ist sozusagen eine richtige Bürger:inneninitiative geworden.

Also, die Rahmenbedingungen müssen sich ändern, und das sozusagen zusätzlich zu den Regularien oder den Normen, mit denen wir uns plagen. Was wir aber noch als letzten Punkt dort machen, ist: Wir zeigen nicht nur Beispiele. Uns interessiert auch, was unter den Beteiligten zustande kommt, also auch, welche Allianzen geschmiedet werden, geschmiedet werden müssen.

„Herzlichen Dank, Frau Dr. Steiner“, sagte Ralf Wehrspohn. „Kann ich nur empfehlen – Sie haben ja schon Werbung gemacht. Hat begonnen letzten Monat, das 100-Jahre-Jubiläum der Stiftung Bauhaus in Dessau 2025, Titel: ‚An die Substanz‘ (Sie haben es ja gerade schon gesagt), wo es auch um die Materialität geht.

Barbara Steiner ergänzte, dass diese Ausstellungen, die sie beschrieben hat, erst ab Ende März 2026 zu sehen sind.

Alexander Bieß: Moorschutz als Recourcenstrategie

Moderator Ralf Wehrspohn stellte den letzten Gast der Runde vor: Alexander Bieß. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Anhalt, aber mit einer ganz anderen Ausrichtung, nämlich im Bereich – und da kommen wir jetzt natürlich auch zu der Frage (haben wir schon besprochen): Ist bauen eigentlich bezüglich unserer Klimaneutralität ein Problem oder vielleicht sogar eine Lösung? Frau Dr. Steiner hat es schon teilweise angesprochen, hier auch schon mit Biokohle. Da freue ich mich sehr, dass Herr Bieß da ist. Er ist auch Geschäftsführer der DIVER(C)ITY. Da wird er uns sicherlich gleich noch ein paar Worte zu sagen. Sein Fokus: grüne Transformation und eben klimaresiliente, klimaneutrale bis zu klimanegative Baustoffe. Dort wird er uns jetzt kurz berichten, was seine Forschungsthemen sind, denn das ist ja neben der Kreislauffähigkeit das andere Thema – ist Bauen eigentlich ein Problem oder eine Lösung, auch für unser Thema, das wir rund um CO₂ haben? Wir freuen uns auf einen kurzen Impuls von Ihnen, Herr Bieß.

Alexander Bieß bedankte sich für die Einführung. „Bei mir geht alles rund ums Moor“, sagte er. Ich habe hier auch was mitgebracht. Das ist eine Fassadenbegrünung, Living Wall, mit dem Substrat Fagnum – ist ein Hochmoormoos. Ich würde das auch mal kurz rumgeben. Kann jeder mal anschauen.

Hier ist es einmal in Trockenform und hier einmal in Feuchtform. Wir haben in Deutschland 1,8 Millionen Hektar Moorfläche, von der 90 Prozent in den letzten Jahrhunderten trockengelegt wurden. Das entspricht einer CO₂-Emission von ungefähr dem Gleichgewicht wie des jährlichen innerdeutschen Flugverkehrs. Meine Sicht beziehungsweise meine Perspektive ist nicht Moorschutz nur als Naturschutz, sondern eher als Ressourcenstrategie. Wir versuchen nicht nur mit dem Hochmoormoos und der Wiedervernässung zu arbeiten, sondern auch mit der Paludikultur, also der Biomasse, die auf dem Moor wächst.

Der kleine Haken an der Geschichte ist: Die Flächen, die in den letzten 200 oder 300 Jahren trocken gelegt wurden, sind alle oder größtenteils in landwirtschaftlicher Nutzung, schon über Generationen. Jetzt versuchen wir eine Strategie zu finden, wie wir die landwirtschaftliche Nutzung oder die Flächennutzung motivieren können, von ihrem täglich Brot (z. B. Kartoffelanbau oder Maisanbau) zurückzugehen auf diese Paludikultur oder auf diese Biomasse. Das versuchen wir mit unserem Stoffkreislauf, erläuterte Alexander Bieß.

Wir versuchen, ähnlich wie Martin Wiesner, Materialien zu entwickeln, die aus den verschiedenen Stoffen sind. Hier haben wir auch einerseits dieses Fagnum als Substrat oder als Einblasdämmung, oder auch als Füllstoff für Kaltverbundplatten.

Ich bin auch Teil (erst seit vier Monaten) von dem Projekt ZEKIWA. Hier versuchen wir auch verschiedene Materialien auszuprobieren, aber die dann auch mit den regionalen Handwerkern oder Industrien in Anwendung zu bringen.

Ralf Wehrspohn bedankte sich für den Impuls und sagte: „Herzlichen Dank unseren Podiumsdiskutant:innen hier. Ganz, ganz herzlichen Dank. Einen großen Applaus. Wie gesagt, diese moderierte Diskussion ist aufgezeichnet, Sie können alles noch mal zu Hause nachhören, diskutieren. Ich möchte noch kurz einen Ausblick geben. Unser nächster C4-Club findet am 27. November, also in ungefähr einem Monat (dann im Kraftwerk Zschornewitz, erstmalig, darauf sind wir ganz stolz, nach drei Jahren wieder) statt. Wir haben den Schlüssel. Das Thema ist: Was ist uns Resilienz wert? Es greift ein bisschen die Themen auf, die wir auch hatten. Resilienz im Sinne von Widerstandsfähigkeit, aber auch Kreislauffähigkeit. Sie sind herzlich eingeladen, auch sonst, wenn Sie es nicht schaffen, hybrid – 27.11., 18 Uhr in Zschornewitz. Sie sind herzlich eingeladen, es ist umsonst, kein Eintritt.

Stand auf dem Markt der Wissenschaften

Auch der kreative Kunstworkshop mit dem Künstler Daniel Ritter und der Stand auf dem Markt der Wissenschaften am Samstag, 1. November und Sonntag, 2. November des Forum Rathenau waren sehr gefragt. Während die Erwachsenen sich die Materialproben des RZZ Reallabor ZEKIWA Zeitz, die thematisch an den C4 anknüpften, ansahen, war es häufig die gesamte Familie, die das Material Gips kreativ bearbeitete und zum Thema Baumaterialien ins Gespräch kam.

Am Donnerstag im Rahmen der Podiumsdiskussion mit Impuls hatten Expert:innen Lehm, Recycling-Gips, Baustoffe, die aus Abfällen wie Weizenspreu und Japanischem Staudenknöterich entstehen können, sowie Fassadenbegrünung mit Hochmoormoos vorgestellt und entsprechende Exponate mitgebracht. Auf dem Markt konnten diese nun erneut in die Hand genommen, befühlt, aus der Nähe bestaunt und einem Riechtest unterzogen werden. Außerdem hatten Projektmitarbeiter:innen des RZZ Informationstafeln dazu designet, die ansprechend Informationen zu den Materialien erläuterten und dazu anregten, mit den Standbetreuer:innen des Forum Rathenau ins Gespräch zu kommen. Es entsponnen sich viele spannende Gespräche rund um die Thematik der Baumaterialien.

Auch das Workshopangebot des Künstlers Daniel Ritter mit Gips zog Interessierte aller Altersgruppen an. In kleinen Bechern wurde das Material zunächst angeführt, der Prozess der Erhärtung verfolgt und im Anschluss konnten verschiedene Formen entstehen oder das Material bearbeitet werden, wie beispielsweise durch Abschleifen eine noch glattere Oberfläche kreiert werden.

Daniel Ritter betonte, dass der Gips im Gegensatz zur digitalen Welt ein Beispiel für die analoge Welt ist: „Etwas Festes zum in der Hand halten.“ Jede:r könne damit ein Basismodell erstellen und dies dann selbst weiterentwickeln. Auch das Basismodell werde nicht für alle gleich, so der Plastiker/Bildhauer. Das Material Gips sei auch deshalb interessant, so Ritter, da Gips mit der Zeit aushärtet: „Du musst Dich entscheiden, was Du machen willst.“

„Ich finde es schön, wenn man mitmachen, anfassen und erleben kann“, sagte Besucherin Christin Köpke. Materialien wie Gips und Lehm finde sie richtig toll. Ihr Sohn Maxim hatte den Gips gerade angerührt und wartete nun bis er erhärtete. Christin Köpke sagte, dass sie jedes Jahr beim Silbersalz Festival ist und es auch als Erwachsene schön finde, etwas ausprobieren zu können. Julius Decker-Hibbel arbeitete ebenfalls mit dem Werkstoff Gips und meinte er sei sehr gespannt, wie sich das Material verhalte.

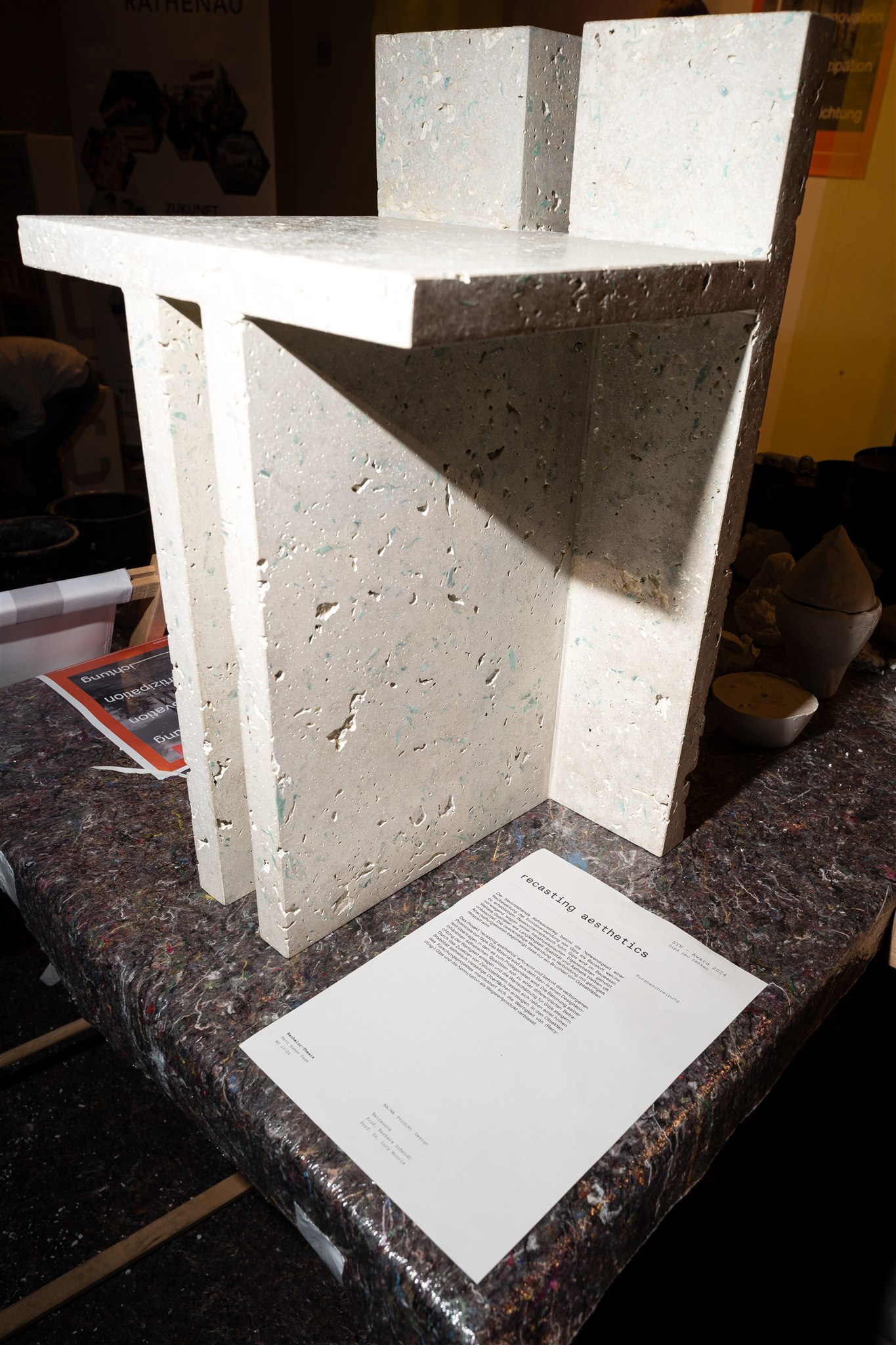

Ein ganz besonderes Ausstellungsstück war außerdem das Gips-Kunstwerk von Marc Roman Page. Er hatte damit im Jahr 2024 den SYN-Award gewonnen und es dem Forum Rathenau für den Wissenschaftsmarkt zur Verfügung gestellt. Mit seinem besonderen Gips-Sitzmöbel macht er auch auf die Notwendigkeit der Neubewertung einer Einmalverwertung von Gips als Baustoff aufmerksam, die zu erheblichem Ressourcenverbrauch führt. Das Projekt „recasting aestetics“ erforscht und betont die verborgenen Potentiale von Gips. Das Material wird von einem Bau- in einen Designkontext übertragen.

Das Material Gips, REA-Gips, entstand unter anderem als Beiprodukt der Kohleindustrie. Im Rahmen der Transformation zu einer defossilisierten Gesellschaft braucht es andere Quellen, um den Gipsbedarf zu decken. Eine Möglichkeit ist das Gipsrecycling, das auch beim CarbonCycleCultureClub (C4) vorgestellt worden war.